DUE ABITAZIONI UNIFAMILIARI – EDUARDO SOUTO DE MOURA

articolo tratto dal sito www.archinfo.it

testo di Raffaella Maddaluno

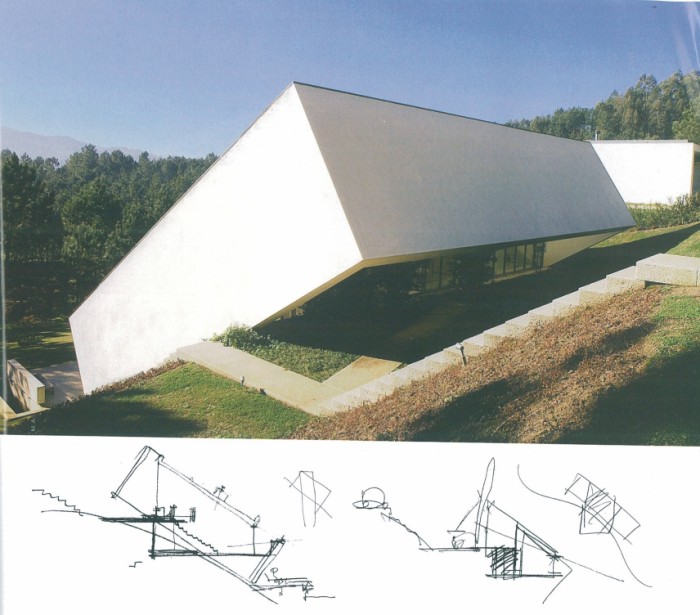

Ponte de Lima è una località a Nord del Portogallo, non molto distante dalla città di Porto. Le due case sono state progettate e costruite in un luogo in cui c’è una presenza molto forte del paesaggio: grandi movimenti altimetrici del terreno, fitta vegetazione di alberi di eucalipto, luce bianca. Il progetto nasce dalla volontà di una committenza privata: due fratelli chiedono la consulenza ad Eduardo Souto de Moura per una casa di vacanza. Ad una stessa richiesta seguono due risposte progettuali differenti, una per ogni fratello, perché differente è il corredo di esigenze che i due committenti portano con loro. L’obiettivo del progettista è dunque risolvere una particolare richiesta abitativa. La prima condizione al contorno è che il terreno di costruzione, di una bellezza rilassante, è il punto più alto di una collina che traguarda un grande campo da golf. Il punto più alto è il luogo dove è necessario prendere una decisione: restare fermi per continuare a prendere il privilegio di quell’altezza, o assecondare la discesa per raggiungere il punto più basso. Le due case testimoniano, attraverso il linguaggio dell’architettura, questo duplice atteggiamento: fermarsi per catturare l’altezza, la casa orizzontale, o camminare per annullarla, la casa inclinata. La casa orizzontale ha una composizione forse più riuscita dal punto di vista della distribuzione in pianta: l’ingresso dà accesso direttamente alla zona giorno, illuminata frontalmente da una vetrata che inquadra il paesaggio. I servizi, cucina, bagni, guardaroba, sono tutti collocati nella fascia più esterna, mentre le camere sono disposte nella parte opposta all’ingresso, con la possibilità di affaccio sul parco, anche questo inquadrato da una grande vetrata continua. Infine una scala esterna, in granito, accompagna la casa fino a raggiungere la piscina in basso. Alla semplicità distributiva, che non è sinonimo di banalità funzionale, si contrappone il coraggioso aggetto strutturale, che permette alla casa di sporgersi, fino a sfiorare l’innaturale, sulla pendenza del terreno, tanto da creare un’importante ombra sulla sottostante piscina. L’aggetto è stato possibile facendo lavorare il solaio non semplicemente a mensola, ma inserendolo in un equilibrio di forze a cui partecipa anche la soletta armata inclinata che accompagna il declivio. La casa inclinata ha una disposizione degli spazi abitativi più complessa: si entra in quota, dove sono collocati tutti gli spazi di servizio alla zona giorno e da dove è possibile raggiungere, con una scala in granito, il piano inferiore destinato al salone e alle stanze della zona notte, con i loro rispettivi servizi, tutti distribuiti e ordinati nella fascia più interna. La scala in granito del salone è delimitata da un grande muro in pietra a vista. Il linguaggio dei materiali è uguale per entrambe le soluzioni: cemento armato usato in modo uniforme per tutti gli elementi costruttivi, dalle pareti ai solai, alle coperture. Nella seconda soluzione il solaio in cemento armato è utilizzato anche in sostituzione del classico tetto a falda, esplicitamente richiesto dalla committenza, diventando in questo modo pura rievocazione funzionale, perché, come lo stesso Souto dice “io credo sia insensato e anacronistico progettare, oggi, una casa con le tegole, sarebbe come passeggiare in smoking o viaggiare a cavallo” (E.S.D.M., G. Leoni, A. Esposito, Conversazione con Eduardo Souto de Moura, in “Casabella”, 721, aprile, 2004, pag. 50). Il risultato formale che ne consegue è un edifico che dà l’impressione di piegarsi alla gravità, mentre il risultato tipologico rimane fedele allo schema di una casa con due piani sfalsati, disposta su una forte pendenza. Per assecondare una forma, si sono resi necessari alcuni compromessi strutturali che hanno costretto il blocco, ad una infelice soluzione nella parte antistante, dove per mantenere a tutti i costi fede ad una figuratività promessa si sono inseriti due grandi profili metallici ad H con la conseguente complicazione dei nodi costruttivi, tutto per fare in modo che la veletta inclinata reggesse semplicemente se stessa. La seconda casa, di fatto, è quella che più impressiona, perché fa rivivere allo spettatore, una esperienza ludica, uno spettacolo illusionistico della costruzione che ha combattuto contro un equilibrio precario e che è caduta su se stessa. Ma chi vive i due spazi è probabile che accordi la sua preferenza alla prima casa, molto più razionale in termini di organizzazione spaziale, e molto più adatta a godere degli elementi che il paesaggio esterno concede quali la luce e le inquadrature. La sensazione generale visitando il posto è che ci si trova di fronte ad un enorme modellino in scala reale, diventando i protagonisti di un gioco di “cambio scala”. E questa progettazione fatta per modelli la si percepisce dalla volontà molto forte di rendere asettici i due edifici a qualsiasi differenziazione strutturale. Tutto è pensato, infatti, perché i volumi acquistino materia durante la costruzione, ma la perdano nel momento esatto in cui la costruzione finisce, riproponendo l’antica utopia del volume puro, che vince sulla “manifesta” materia. Per realizzare questa utopia bisogna che si attribuisca al volume quello che più gli è congeniale: non la matericità ma il movimento, anche se sospeso nell’attimo in cui si tenta di sconfiggere l’equilibrio.